花粉症の季節といえば春を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実はその対策は秋・冬から始めることが鍵となります。アーユルヴェーダでは、季節に応じた体のケアを行うことで、体質を根本から整える考え方を大切にしています。

秋はヴァータ(風のエネルギー)が高まり、乾燥や冷えによる不調が起こりやすい時期。また、冬から春にかけてカパ(水のエネルギー)を体内に溜め込むと、かパが春に溶け出し花粉症の原因となります。秋・冬に体内環境を整えておくことで、翌春に訪れる花粉シーズンを快適に迎えることができます。

本記事では、アーユルヴェーダを活用し、春を迎える前から始める花粉症対策について、具体的な方法とその効果を詳しくご紹介します。

目次

なぜ秋から花粉症対策を始めるべきなのか?

花粉症の発症メカニズムと予防のタイミング

花粉症は、体内に花粉が侵入した際に免疫システムが過剰に反応することで起こるアレルギー反応です。花粉症の主な原因となるスギ花粉やヒノキ花粉は春に飛散しますが、発症する仕組みはその前の季節に遡ることが多いです。

秋から冬にかけては、気温の変化が大きく、乾燥や冷えによって免疫バランスが崩れやすい時期です。このタイミングで体内環境を整えることで、翌春に訪れる花粉シーズンを軽やかに乗り越える準備ができます。体内に毒素(アーユルヴェーダでは「アーマ」と呼びます)を溜めすぎないよう、早めに対策を取るのがよいでしょう。

さらに、体内に慢性的な炎症がある状態では、花粉に対する反応が過剰になる可能性が高まります。そのため、秋の段階で炎症を抑え、腸内環境を整えることが花粉症対策のカギとなります。

アーユルヴェーダ的視点で考える「季節の変化」と体調の関係

アーユルヴェーダでは、季節ごとに体質や健康状態が影響を受けると考えられています。特に秋・冬は、ヴァータ(風と空のエネルギー)が優勢になる季節で、乾燥や冷えが増加します。この状態が長引くと、免疫力が低下し、アレルギー症状が悪化しやすくなるのです。また、寒さや食事、生活習慣などからカパを溜め込むと春先に溶け出し花粉症の原因となります。

アーユルヴェーダでは、季節の変わり目に合わせて食事や生活習慣を調整する「リトゥチャリヤ」が重要とされます。花粉症対策は秋から始め、ヴァータを鎮めることを中心に、冬を越えて春に向けて体を整えていくことが大切です。

アーユルヴェーダの基本知識と花粉症の関係

アーユルヴェーダの基礎「ドーシャ」とは?

アーユルヴェーダでは、人間の体と心を支配するエネルギーを「ドーシャ」と呼びます。主に「ヴァータ(風)」「ピッタ(火)」「カパ(水)」の3つに分類され、これらがバランスよく保たれることで健康が維持されるとされています。

たとえば、ヴァータは運動や神経活動を司り、ピッタは消化や代謝を、カパは安定性や免疫力を担います。これらのバランスが崩れると、体調不良や疾患が発生しやすくなります。

花粉症は「ヴァータ」「カパ」の乱れが原因?

花粉症の症状をアーユルヴェーダ的に分析すると、鼻水やくしゃみなどの症状は、主に「カパ」の増加に関連しています。一方で、乾燥した鼻腔や睡眠不足などは「ヴァータ」の乱れが原因とされます。特に、秋・冬はヴァータが優勢になる季節であり、このエネルギーが乱れることでカパのバランスも崩れやすくなります。

そのため、ヴァータを整える温かい飲食物やオイルマッサージ、カパの増加を抑える適度な運動が重要です。

体質別(プラクリティ)に異なる花粉症の対策

アーユルヴェーダでは、個々人の体質(プラクリティ)に応じて対策が異なります。たとえば、カパが優勢な体質の人は、乳製品をはじめ消化に重い物や冷たい食べ物を控え、ターメリックやショウガなどのスパイスを取り入れると良いでしょう。一方で、ヴァータ体質の人は、乾燥を防ぐためにオイルを使ったマッサージや、温かいスープを摂ることが推奨されます。

体質に応じた対策を取り入れることで、より効果的に花粉症を予防することが可能です。

秋に始めるアーユルヴェーダ的予防法

季節に応じた食事の見直し:おすすめの食材

アーユルヴェーダでは、季節に応じて適切な食事を摂ることが重要とされています。秋から冬にかけては、温かく消化に良い食事が推奨されます。具体的には、以下のような食材が役立ちます:

- ターメリック:抗炎症作用があり、免疫力を高める

- ジンジャー:消化を助け、体を温める

- 根菜類(サツマイモ、ニンジンなど):体を内側から強化する

消化に優しいスープや煮込み料理を積極的に取り入れることで、ヴァータ・カパを整える効果が期待できます。

季節に応じた食事の見直し:避けた方がよい食材

一方、ヴァータやカパのバランスを崩す以下の食品は、避けた方がよいとされています。

- 乳製品(牛乳、チーズ、ヨーグルトなど):粘液を増やす

- 冷たい飲み物や食品:ヴァータ・カパを増加させる

- 揚げ物や脂っこい食べ物・ジャンクフード:消化を遅らせ、毒素(アーマ)を増やす

- 小麦製品:消化に重く、カパを蓄積させる

デトックス(パンチャカルマ)で体内を浄化する

パンチャカルマは、アーユルヴェーダで推奨されるデトックス療法で、体内に蓄積した毒素(アーマ)を排出し、免疫力を向上させることを目的としています。具体的には、オイルを使用したマッサージやハーブスチーム療法などが含まれます。早い段階でデトックスを行うことで、体をリセットし、花粉症シーズンに備えることができます。

日常生活の改善:ディナチャリヤ(生活ルーティン)を行ってみる

アーユルヴェーダでは、毎日のルーティン「ディナチャリヤ」を整えることが健康の基本とされています。秋に推奨される具体的なルーティンは以下の通りです:

- 朝起きたら、ぬるま湯でうがいや鼻うがいを行う

- セサミオイルを使用したマッサージで体を温める

- 温かい朝食を摂り、消化を助ける

これらの習慣を取り入れることで、花粉症の予防だけでなく、全身の健康改善にもつながります。

花粉症に効くアーユルヴェーダの具体的ケア方法

鼻ケア(ナスヤ)で呼吸器を整える

アーユルヴェーダの「ナスヤ」は、鼻を中心としたケア方法で、呼吸器を整える効果があります。これは、セサミオイルやアヌタイラと呼ばれる薬用オイルを鼻腔に注入する伝統的な療法で、特に花粉症の症状緩和に役立ちます。ナスヤの手順は以下の通りです:

- 鼻の奥までオイルが届くように、顎を上げる

- 温めたオイルを片鼻ずつ2滴垂らす

- オイルを吸い込むようにして鼻腔全体に行き渡らせる

- オイルがのどに流れてくるので、ティッシュなどに吐き出す

ナスヤは、鼻腔の乾燥を防ぎ、花粉などのアレルゲンが鼻粘膜に付着するのを防ぐ効果があります。また、鼻呼吸を促進し、リラックス効果も得られるため、花粉症の予防として秋からの実践がおすすめです。

アビヤンガ(オイルマッサージ)で体質を改善

「アビヤンガ」は、全身に温かいオイルを使ってマッサージを行う方法です。このケアは、特に秋に優勢になるヴァータを鎮め、体の冷えや乾燥を防ぐのに適しています。アーユルヴェーダでは主にセサミオイルが用いられ、体内の毒素排出を促し、免疫力を高める働きがあります。

アビヤンガを行う際は、朝シャワーの前に行うのが理想的です。全身にオイルを塗り、関節は優しく円を描くようにマッサージすることで、血行が促進され、体のエネルギーバランスが整います。秋の定期的なマッサージは、冬の乾燥や春のアレルギー症状を軽減する準備となります。

花粉症シーズンに効果的なハーブとスパイス(トゥルシー、ターメリックなど)

アーユルヴェーダでは、自然由来のハーブやスパイスを利用したケアが広く用いられています。以下は花粉症対策に特に効果的なものです:

- トゥルシー(ホーリーバジル):抗アレルギー作用があり、呼吸器をサポートします。トゥルシーティーは、毎朝飲むことで体を温めつつ免疫力を高めます。

- ターメリック:クルクミンを含み、抗炎症作用があります。温かいミルクにターメリックを混ぜた「ゴールデンミルク」は、秋からの体調管理に最適です。

- ジンジャー:消化を助け、体を温める効果があり、花粉症の症状を軽減します。

これらのハーブやスパイスを日常的に取り入れることで、自然に花粉症対策ができる上、体全体の健康も向上します。

ヨガとプラーナーヤーマで呼吸と体を整える

花粉症緩和に効果的なヨガポーズ4選

ヨガは、体をリラックスさせつつ、呼吸を深める効果があります。以下のポーズは、特に花粉症に役立ちます:

- キャットカウ ポーズ:呼吸を整え、胸を開くことで鼻詰まりを緩和します。

- ブリッジポーズ:血行を促進し、呼吸をスムーズにします。

- ダウンドッグポーズ:頭を下げる姿勢で、鼻腔の通りを改善します。

- チャイルドポーズ:リラックス効果が高く、ストレスを軽減します。

これらのポーズを1日10分程度行うことで、花粉症の症状緩和だけでなく、心身のバランスも整います。

呼吸法(プラーナーヤーマ)の実践で症状を軽減

プラーナーヤーマは、アーユルヴェーダで推奨される呼吸法の一つで、花粉症のケアに非常に有効です。特に「ナディショーダナ(片鼻呼吸法)」は、鼻腔の通りを良くし、アレルゲンによる不快感を軽減します。

実践方法:

- 右鼻を指で押さえ、左鼻から息を吸う

- 左鼻を押さえ、右鼻から息を吐く

- この動きを繰り返す(5分程度)

深くゆっくりと呼吸することで、リラックス効果も得られ、免疫機能のバランスが整います。

瞑想とストレスケアの重要性

ストレスは、花粉症を悪化させる要因の一つです。瞑想は、ストレスを軽減し、心を落ち着ける効果があります。5分程度目を閉じて深呼吸をするだけでも、心身のバランスが整います。ヨガや呼吸法と組み合わせることで、相乗効果が期待できます。

秋・冬と春の花粉症対策の違い

秋・冬は「準備」、春は「対処」:季節ごとのケアポイント

秋・冬は、春の花粉シーズンに備えて体を整える「準備」の時期です。デトックスや食生活の改善、日常生活の見直しを行うことで、花粉症の症状を和らげる基盤が作られます。一方、春は症状の「対処」に重点を置き、症状を悪化させないケアが必要です。たとえば、春はアレルゲンを防ぐための外出対策や鼻洗浄が推奨されます。

予防的アプローチが春の症状を軽減する理由

春になる前までに始めるケアは、免疫力を高め、炎症を抑える効果があります。この段階で体内の毒素を排出し、バランスを整えることで、春のアレルギー反応を軽減することが可能です。特にヴァータとカパを増やしすぎないようにするケアが、花粉症の症状を緩和する大きな助けになります。

実践例:秋から始めるアーユルヴェーダ生活

朝・昼・夜の理想的なルーティン例

アーユルヴェーダでは、1日の過ごし方を「ディナチャリヤ」と呼び、季節に合わせて調整することが重要です。秋に適した1日のルーティンは以下の通りです:

- 朝:起床後すぐに舌を掃除し、白湯を飲むことで消化器官を目覚めさせます。その後、セサミオイルでアビヤンガ(全身オイルマッサージ)を行い、熱いシャワーで洗い流します。また、ナスヤ(鼻ケア)を実施し、鼻腔を整えましょう。

- 昼:昼食は1日の中で最も重視され、消化力が最も高まる時間に摂るのがポイントです。根菜類を使った煮物や、ジンジャーやターメリックを加えたスープなど、体を温める食事が適しています。食後にトゥルシーティーを飲むと、呼吸器の健康をサポートします。

- 夜:夕方には軽い運動としてヨガやストレッチを行い、リラックスを促します。夕食は軽めにし、消化の良い温かい食べ物を摂りましょう。就寝前にはターメリックを混ぜたゴールデンミルクを飲むことで、体を温めつつ炎症を抑える効果が期待できます。

簡単に取り入れられる花粉症対策の食事と飲み物

秋は、体を温める食事や飲み物を積極的に摂ることで、花粉症予防につながります。おすすめのメニューには以下のようなものがあります:

- ゴールデンミルク:温めた牛乳にターメリック、シナモン、ジンジャーパウダー、はちみつを加えた飲み物。抗炎症作用と免疫強化が期待できます。

- ジンジャースープ:生姜を使った野菜スープは、消化を助け、体を芯から温めます。

- トゥルシーティー:抗アレルギー作用があり、呼吸器のケアに最適です。

これらのレシピは手軽に作れるので、忙しい日常でも無理なく続けられます。

医学的視点とアーユルヴェーダの併用

アーユルヴェーダと西洋医学の違いと併用の利点

アーユルヴェーダは、根本的な体質改善を目指す自然療法であるのに対し、西洋医学は速効性のある対処療法に優れています。この2つを組み合わせることで、花粉症の予防と症状緩和の両方を実現することが可能です。

例えば、秋・冬はアーユルヴェーダで免疫力を高めるケアを行い、春のピークシーズンには抗アレルギー薬を使用すると、効果的な相乗効果を得ることができます。

花粉症治療におけるアーユルヴェーダの安全性と注意点

アーユルヴェーダは自然素材を使った療法が中心で、副作用が少ないとされていますが、体質やアレルギー反応に応じた注意が必要です。特に、西洋医学の治療とハーブを併用する場合、併用の影響についても確認しておくことが大切です。

よくある疑問にお答えします

実践後の効果を感じるまでの期間はどれぐらいですか?

アーユルヴェーダの効果は即効性があるわけではなく、体質改善には少なくとも数週間から数ヶ月が必要です。秋からケアを開始し、春までコツコツと継続することで、花粉シーズンに大きな変化を実感できる可能性があります。

忙しい人でも取り入れられることってありますか?

アーユルヴェーダ生活を長く続けるためには、無理のない範囲で少しずつ取り入れることが大切です。忙しい方には、以下のようなケアがおすすめです:

- 朝の白湯を日常に取り入れる

- 就寝前にゴールデンミルクを飲む

- 週末だけオイルマッサージやナスヤをやってみる

無理をせず、日常に溶け込む方法を選ぶことで、長く続けられます。

まとめ:秋からのケアで春を快適に

自分の体質に合わせたケア方法を見つけよう

アーユルヴェーダの知恵を活用することで、体質を整え、花粉症の予防と症状の軽減に大きな効果を得られるでしょう。体質に合ったケアを見つけることで、効果を最大化できます。専門家のアドバイスを受けながら、自分に合った方法を模索してみてください。

何よりも大切なのは、自分の体質やライフスタイルに合った方法を、無理なく続けること。秋から始めた小さな変化が、翌春には大きな安心感をもたらしてくれるはずです。

自然と調和しながら、あなたの体と心に寄り添うケアを今から始めてみませんか?

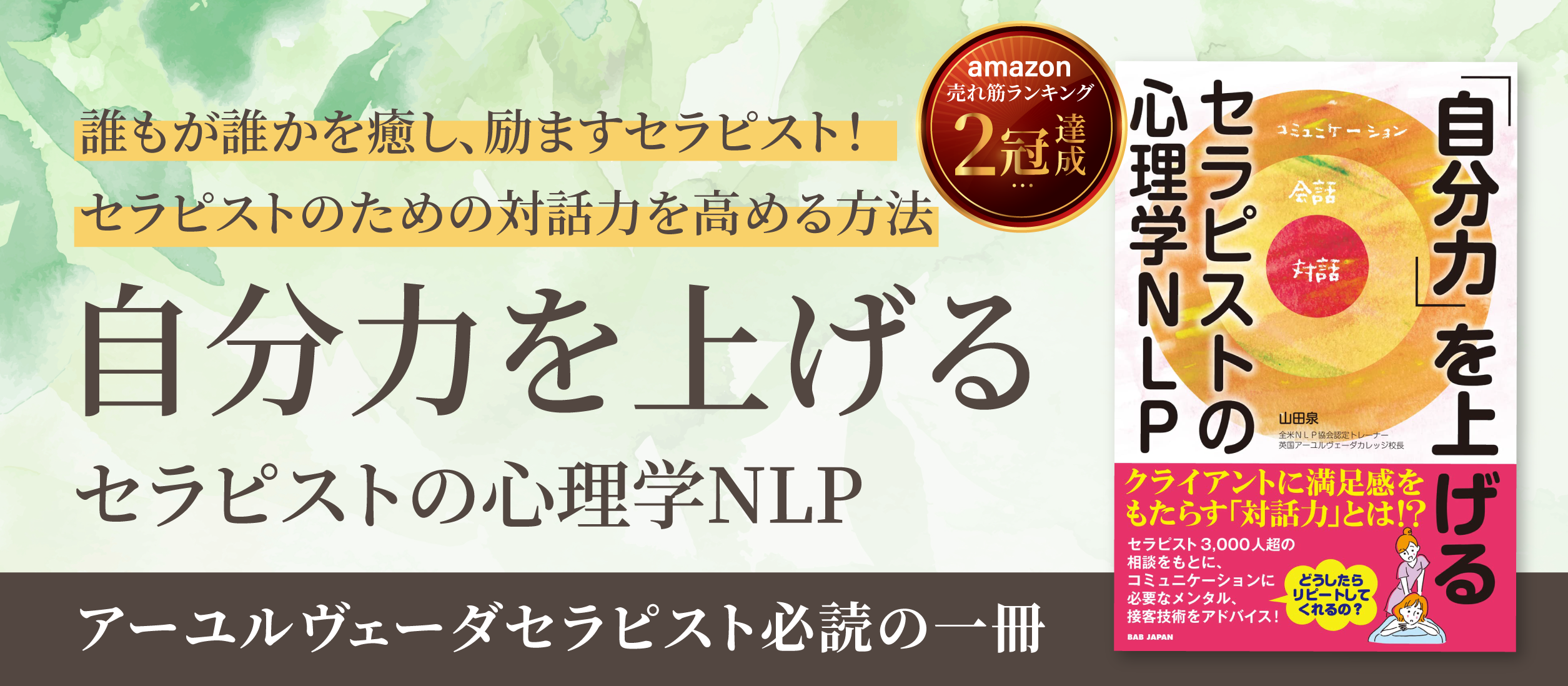

総合プロコースの詳細はこちらからどうぞ

>>総合プロコース

個別無料説明会の詳細はこちらからどうぞ

>>山田泉の個別無料説明会

ライター&編集担当

東京都出身。気になることはすぐ確かめたくなる好奇心旺盛のヴァータ体質。

misaki 記事一覧へコロナ禍での体調管理をきっかけにアーユルヴェーダに出会う。自律神経の乱れやPMSなど、それまで悩んでいた不調にも対処できることがわかり、学びを深める。知識が増えるにつれ体調を崩すことが激減。身体が弱いと思っていたがセルフケア不足だったことに気づく。

現在は自分の体の変化を楽しみながらアーユルヴェーダを実践中。

おだやか、ていねい、マイペースな人生を送ることが目標。

英国アーユルヴェーダカレッジ56期卒業

アーユルヴェーダビューティーセラピスト/ライフカウンセラー