暑さと湿気が続く日本の夏。体がだるい、イライラしやすい、夜は寝つきが悪い……そんな不調をなんとなく感じていませんか?

冷たい飲み物やエアコンに頼っても、根本的な“整い”にはつながらず、夏バテや肌トラブルを繰り返してしまう方も多いのではないでしょうか。

そんなときこそ、インド・スリランカの伝統医学である「アーユルヴェーダ」の知恵が、私たちの心と体をやさしく整えてくれます。

自然のリズムに寄り添い、体質や季節に合わせて日々を調和させていく──。

アーユルヴェーダは、現代の私たちにこそ必要な“季節の過ごし方”を教えてくれるヒントに満ちています。

この記事では、暑い夏を快適に過ごすためのアーユルヴェーダ的ライフスタイル、食事、セルフケア方法をたっぷりご紹介します。

目次

- 1 アーユルヴェーダで見る「夏」の体と心の変化とは

- 2 夏を快適に過ごすアーユルヴェーダ的生活習慣

- 3 夏におすすめの食材と避けたい食材リスト

- 4 夏バテ・熱中症対策としてのアーユルヴェーダケア

- 5 アーユルヴェーダ式・心のセルフケアで夏のストレス解消

- 6 夏に取り入れたいアーユルヴェーダの美容・ボディケア習慣

- 7 季節の変わり目や旅行時にも役立つアーユルヴェーダの知恵

- 8 忙しい人のための“3分アーユルヴェーダ”夏の簡易実践法

- 9 アーユルヴェーダの知恵をもっと取り入れるために

- 10 まとめ:体・心・生活すべてを整える、アーユルヴェーダ的な夏の知恵

- 11 無料個別説明会で、“あなたにとっての学びの生かし方”がわかります

- 12 本気でアーユルヴェーダを学びたい方へ

- 13 リアルな受講生の声はこちら

アーユルヴェーダで見る「夏」の体と心の変化とは

アーユルヴェーダとは?ドーシャ(ヴァータ・ピッタ・カパ)の基本理解

アーユルヴェーダは、約5000年前にインド・スリランカで誕生した伝統的な生命科学で、「生命(アーユス)」「知識(ヴェーダ)」という言葉に由来します。この理論の核となるのが「ドーシャ」と呼ばれる3つのエネルギー、「ヴァータ(風)」「ピッタ(火)」「カパ(水)」です。私たち一人ひとりの体質や心の傾向、また季節や時間帯によってもこれらのドーシャは変動します。

ヴァータは風と空の性質を持ち、動きや乾燥を司ります。ピッタは火と水の要素で、消化や代謝に関係しています。そしてカパは水と土の要素を持ち、安定性をもたらしています。このドーシャがバランスを保っているとき、私たちは健康でいることができますが、どれかが過剰になると不調が現れやすくなるのです。

夏のドーシャバランスと「ピッタ」の増加がもたらす影響

日本の夏は高温多湿で、特に7月から8月にかけて、最近では気温が35℃を超える日も多く、体内の「ピッタ(火)」が自然と高まりやすい時期です。ピッタは本来、消化力や判断力を司る重要なドーシャですが、暑さが続くとこの火のエネルギーが過剰になり、心身にさまざまなトラブルを引き起こします。

例えば、消化が乱れやすくなることで胃もたれや下痢が起こったり、皮膚に炎症が現れたり、感情面ではイライラや怒りが増しやすくなるのも、ピッタの乱れが原因です。さらに、夜間も気温が高いと深い眠りにつきにくくなるため、自律神経が乱れやすく、日中の集中力やパフォーマンスの低下にもつながります。

夏に現れやすい不調のサイン一覧(消化不良・怒り・吹き出物・睡眠障害など)

ピッタが増えすぎたときに見られる代表的なサインには、以下のようなものがあります。

- 胸やけ・胃の不快感:酸っぱいげっぷが出るなど。

- 肌荒れ・ニキビ・赤み:皮膚に熱がこもり、湿疹や吹き出物が出やすくなる。

- イライラ・怒りっぽさ:小さなことで感情的になりやすく、人との関係がぎくしゃくすることも。

- 睡眠の質の低下:夜に目が冴えて眠れなくなる、浅い眠りで疲れが取れない。

- 口の渇き・過度な発汗:体内の水分が失われ、喉の渇きやだるさにつながる。

これらのサインが複数ある場合、体内のピッタが過剰になっている可能性が高いため、日常の生活習慣や食事で上手に整えていくことが大切です。

夏を快適に過ごすアーユルヴェーダ的生活習慣

一日の過ごし方:夏にふさわしい起床・食事・睡眠リズム

アーユルヴェーダでは「ディナチャリヤ(1日の理想的な生活リズム)」を大切にしています。特に夏は朝の涼しいうちに活動をスタートし、日中のピークにはエネルギーをセーブするのが理想です。

起床は、日の出前の「ブラフマムフルタ(午前4〜6時頃)」が最適。夏はこの時間帯が最も涼しく、心身が軽やかになります。朝食は軽めに、フルーツや温かいおかゆがおすすめ。昼食は消化力が最も高まる正午にボリュームを持たせ、夕食は軽めに18時〜19時までに済ませると胃腸に負担がかかりません。就寝は夜22時ごろを目安に。寝る前には白湯を飲んだり、足裏にオイルを塗ると深い睡眠につながります。

外出時のドーシャ対策:日傘・ハーブウォーター・肌着の素材選び

強い日差しはピッタを刺激しやすいため、外出時はしっかりと対策をしましょう。まず、日傘や帽子・サングラスを活用し直射日光を避けること。そして、ミントウォーターやローズウォーターなど身体を冷ます効果のあるハーブウォーターを携帯し、顔や首筋に軽くスプレーすると即効性のあるクールダウンになります。

衣類は白や淡いブルー、グリーンなど冷却色を選び、素材は通気性の良いコットンやリネンが理想的です。合成繊維は熱をこもらせるため避けましょう。

室内環境づくり:照明・香り・音の整え方(例:サンダルウッド・ジャスミン)

自宅やオフィスでも、ピッタを鎮める工夫はできます。まず照明は暖色系よりも白〜青白い光が落ち着きを与え、冷涼感をもたらします。アロマでは、サンダルウッド・ジャスミン・ミント・ローズなどがピッタを沈静させるとされており、ディフューザーやスプレーで取り入れるのがおすすめです。

また、BGMに自然音(川のせせらぎや鳥の声)やヒーリングミュージックを流すのも、神経を鎮め、暑さによるイライラや疲労をやわらげてくれます。

夏におすすめの食材と避けたい食材リスト

ピッタを抑える6味の説明と例

アーユルヴェーダでは、食材の「味(ラサ)」がドーシャに与える影響を重視します。ピッタを鎮めるのに効果的な味は以下の3つです:

- 甘味(例:スイカ、ミルク、米)

- 苦味(例:ゴーヤ、葉野菜、緑茶)

- 渋味(例:豆類、ザクロ、レンコン)

これらの味は体内の熱を冷まし、過剰なピッタを調整する働きがあります。

積極的に摂りたい食材(ココナッツ、スイカ、ミントなど)

夏には以下のような冷却作用のある食材を積極的に取り入れましょう:

- ココナッツウォーター:電解質が豊富で熱中症対策に最適。身体を冷ましてくれます。

- スイカ:水分と甘味が豊富で、ピッタのクールダウンに効果的

- ミント:爽快感のあるハーブで、料理やお茶に活用可能

- アロエベラ:体内の炎症を和らげ、肌トラブルにも◎ 摂取しすぎると下痢になるため注意を。

- バジル(トゥルシー):消化を助けながら精神も落ち着けるハーブ

これらは、食事だけでなく飲み物やデザートとして取り入れるのもおすすめです。

控えたい食材(唐辛子、にんにく、アルコールなど)とその理由

ピッタを刺激する食材は、なるべく控えることが大切です。特に以下のものは注意しましょう:

- 唐辛子や黒こしょうなどの刺激物

- にんにくや生姜などの熱性食材(大量摂取)

- アルコール(特に赤ワインや焼酎などの熱性酒)

- 塩分の多い加工食品

- 酸味の強い果物(パイナップルやグレープフルーツなど)

これらの食品は、体内の熱をさらに増幅させるため、炎症・イライラ・不眠を悪化させる原因になります。

食べ方のコツ:冷たすぎない・軽めに・昼をメインに

食事の内容だけでなく「食べ方」も重要です。暑いからといって冷たいアイスや氷水を取りすぎると、消化力(アグニ)が弱まり、胃腸に負担をかけてしまいます。

アーユルヴェーダでは、冷たすぎない常温〜ぬるめの飲食を心がけ、昼に最も栄養のある食事を摂ることが理想的とされています。夕食は軽めにし、消化に優しいスープやお粥などを選ぶことで、睡眠の質も高まります。

夏バテ・熱中症対策としてのアーユルヴェーダケア

冷却ドリンク&ハーブティーレシピ(ローズウォーター、アムラなど)

体内に熱がこもりやすい夏は、内側からの冷却が非常に重要です。アーユルヴェーダでは「飲み物」もまた重要なセルフケアのひとつと考えられており、特に以下のようなハーブや食材を使ったドリンクは、熱をやわらげながら消化力を助けてくれます。

- ローズウォーター+冷水+蜂蜜少々:香りでもピッタを鎮め、優雅な気分に。

- アムラジュース(水で割って):ビタミンCが豊富で美肌・抗酸化にも。

- フェンネルティー:消化力を維持しつつ、涼やかな後味が特徴。

- ミントとレモンのインフューズドウォーター:爽快感とリフレッシュ効果抜群。

- コリアンダーウォーター:コリアンダーシードを一晩水につけておき、翌日飲むと身体の熱をとってくれます。

冷たくしすぎず、常温〜やや冷たい程度がベスト。氷はなるべく使わず、胃腸への負担を抑えましょう。

熱をためないための入浴法と香りの選び方

夏場の入浴はシャワーだけで済ませがちですが、38〜39度程度のぬるめのお湯に短時間でも浸かることで、交感神経の興奮を鎮めることができます。入浴時におすすめなのは以下の香りです:

- サンダルウッド:古代インドでも重宝された冷却系の精油

- ジャスミン:女性のホルモンバランスにもよい香り

- ミントやユーカリ:爽やかさで鼻通りをよくし、熱感を一掃

入浴剤の代わりに、精油を1〜2滴だけ垂らすのもおすすめです(肌に直接触れないよう乳化させてから使用)。

夏の疲れに効く消化力を整えるアーユルヴェーダレメディ

夏は暑さによる食欲低下や消化不良も多く見られます。アーユルヴェーダでは「アグニ(消化の火)」の健やかさが健康の鍵とされており、以下のレメディが効果的です。

- トリファラ(アムラ・ハリータキー・ビビータキーのミックス):消化・排出を助ける万能薬

- ジンジャーとクミンの煎じ水:弱ったアグニをやさしくサポート

- フェンネルシードを噛む:口臭予防とともに消化を助ける伝統的習慣

- チャワンプラッシュをなめる:アーユルヴェーダの舐め材です。免疫効果や若返り効果だけではなく、消化機能を整えてくれます。

ジンジャーなど体を温めるスパイスは、量に注意して使うのがポイントです。

アーユルヴェーダ式・心のセルフケアで夏のストレス解消

ピッタが増えると怒りっぽくなる?感情とドーシャの関係

アーユルヴェーダでは、心の状態もまたドーシャと密接に関係していると考えます。ピッタが過剰になると、感情の「火」が強くなり、以下のような心理的反応が出やすくなります。

- イライラしやすい

- 攻撃的な言葉が出る

- 完璧主義になりすぎて他人に厳しくなる

これは外気の熱と、体内の熱が重なり、交感神経が優位になることによるものです。心のピッタを抑えることは、穏やかで人間関係の円滑な毎日を送るためにも非常に大切です。

シータリー呼吸、ナーディショーダナで内側から冷却する呼吸法

呼吸を使ったセルフケアは、誰でもどこでも実践できる効果的な方法です。夏におすすめの呼吸法には次のようなものがあります:

- シータリー呼吸:舌をストローのように丸めて吸い、鼻からゆっくり吐く。体内を直接的に冷やしてくれます。

- ナーディショーダナ(片鼻呼吸):交感神経と副交感神経のバランスを整え、心を落ち着かせます。

これらの呼吸法は、朝の瞑想や就寝前に取り入れると、ピッタの熱を和らげる効果が高まります。

マインドを鎮めるハーブ:ブラフミー、アシュワガンダの使い方

心の緊張やストレスをやわらげるハーブとして、アーユルヴェーダでは以下がよく使われます:

- ブラフミー:記憶力・集中力を高めると同時に、心を鎮める代表的ハーブ。お茶やカプセルで。

- アシュワガンダ:適応力を高めるストレスハーブ。副交感神経を優位にし、睡眠の質を上げます。

ハーブティーやサプリメントとして手軽に摂れるものが多く、日本でも購入可能です。日々のルーティンに加えて、メンタルケアを内側からサポートしてくれます。

夏に取り入れたいアーユルヴェーダの美容・ボディケア習慣

アビヤンガ(オイルマッサージ)で熱と毒素を和らげる方法

アビヤンガとは、アーユルヴェーダで推奨される全身オイルマッサージのことです。特に夏は、日中の暑さや紫外線、冷房による乾燥などで、肌のバリア機能が低下しやすくなっています。朝または夜、シャワー前に10〜15分程度のアビヤンガを取り入れることで、以下のようなメリットが得られます:

- 冷房で乾燥した肌に潤いを与え、紫外線による乾燥・赤みを緩和

- ピッタを鎮めることで、心身がリラックス

- 血行促進・老廃物排出による美容・デトックス効果

- よく眠れるようになる

マッサージの際は、体温よりやや温かめにしたオイルを使用すると、吸収力が高まります。

夏に適したオイル

夏におすすめのオイルは、ココナッツオイルとギー(精製バター)です。どちらも冷却作用があり、ピッタを鎮静する性質があります。

- ココナッツオイル:熱を取る作用が強く、日焼け後のケアや頭皮マッサージにも最適。香りも爽やかで夏向き。全身のアビヤンガにも◎

- ギー:肌が敏感な方や顔まわりの保湿に適しており、特に就寝前の足裏や目の周りへの塗布がおすすめ。

紫外線と肌トラブルに対応する自然派スキンケアアイテムとは

強い紫外線にさらされる夏の肌は、赤み・シミ・ごわつきなどのトラブルが増えがちです。アーユルヴェーダでは、以下のような自然素材を活用して肌トラブルを防ぎます。

- ローズウォーター:化粧水代わりに使える、抗炎症・冷却効果のある定番アイテム

- アロエベラジェル:軽くてべたつかず、日焼け後のクールダウンに◎

- サンダルウッドパウダー:水やローズウォーターと混ぜてパックに。熱を鎮め、トーンアップ効果も

日焼け止めやクレンジングも合成香料・アルコールフリーのものを選ぶと、ピッタを刺激せず肌への負担も減らせます。

季節の変わり目や旅行時にも役立つアーユルヴェーダの知恵

夏から秋にかけて変化するドーシャとその対策

夏の終わりから秋にかけては、ピッタ(火)に加えてヴァータ(風)が徐々に増してきます。この移行期は「気温は下がるが乾燥していく」という特徴があり、肌荒れ・便秘・不安感が出やすくなります。

この時期の過ごし方としては、

- オイルマッサージの継続(ヴァータ対策)

- 温かい食事を増やす(スープや煮込み料理)

- 睡眠時間をしっかり確保する

といった対策が有効です。アーユルヴェーダでは季節ごとの調整を「リトゥチャリヤ」と呼び、未病のケアに非常に重きを置いています。秋への準備として、特にオイルマッサージは日々継続していくことをおすすめします。

旅行やイベントで崩れやすい体調をどう整えるか

旅行や帰省、夏祭りなどのイベントでは、食事時間の乱れ・睡眠不足・移動疲れが起こりやすく、ドーシャのバランスも崩れやすくなります。そんな時に役立つアドバイスは以下の通りです:

- 白湯とハーブティーを持ち歩く

- トリファラを常備し、寝る前に摂取(整腸・疲労回復)

- 飛行機や電車での長距離移動時は、ヴァータを鎮める精油を活用(例:ラベンダー、ベチバー)

- 少量のセサミオイルを持参し、頭頂と耳だけでもオイルを塗布する。

体調が崩れたときは無理に元通りにしようとせず、“戻し方”を知っておくことが何よりの予防策になります。

携帯できるアーユルヴェーダグッズ(例:トゥルシーティー、ロールオン精油)

外出時にもアーユルヴェーダを実践できるよう、以下のような携帯アイテムを活用すると便利です。

- トゥルシーティー(ホーリーバジル):ストレス緩和や免疫力維持に。ティーバッグで持ち運びも◎

- ロールオンアロマ(サンダルウッド・ミント系):気分転換や頭痛の緩和に

- ミストスプレー(ローズ・ラベンダー):顔や首筋のクールダウン用に

バッグにひとつ忍ばせておくだけで、日常の中でもアーユルヴェーダを手軽に取り入れることができます。

忙しい人のための“3分アーユルヴェーダ”夏の簡易実践法

朝の習慣:オイルうがいと白湯のすすめ

時間がなくても取り入れられる夏の朝習慣におすすめなのが、

- オイルプリング(ごま油またはココナッツオイルでのうがい)

オイルを口に含むだけでOK。ぶくぶくはせず、オイルがサラサラとしてくるまで口の中で保持しましょう、

- 白湯を一杯ゆっくり飲む

この2つです。オイルプリングは口腔内の毒素を取り除き、白湯は内臓を目覚めさせてアグニを整えます。冷房の中で乾燥しがちな体にやさしく水分補給できます。

昼の習慣:外出前のピッタ対策ミスト

外出前に顔・首元にローズウォーターやミントスプレーをひと吹きするだけでも、体感温度が下がり、冷静さも保ちやすくなります。香りは自律神経にも作用するため、イライラしがちな日には特に効果的です。

夜の習慣:足裏オイルとリラクゼーションミュージック

就寝前には、ココナッツオイルやギーを足裏に塗り、軽くマッサージしましょう。これにより、ピッタの熱が放散され、深い眠りにつながります。合わせて静かなインド古典音楽や自然音を流せば、心身ともに静まる夜時間を過ごせます。

アーユルヴェーダの知恵をもっと取り入れるために

信頼できるアーユルヴェーダ商品やオイルの選び方

品質の良い製品を選ぶには、

- オーガニック認証(USDA、ECOCERTなど)を確認

- 添加物不使用・低温圧搾など製造法が明確なものを選ぶ

- インドやスリランカの老舗ブランド(Kottakkal Arya Vaidya Sala、Himalayaなど)も信頼性あり

成分ラベルをチェックし、自分の体質に合うものを選ぶようにしましょう。

継続するための学び:資格取得・読書・オンライン講座のすすめ

さらに深く学びたい方には、以下のような学習法があります:

- 日本アーユルヴェーダ学会の講座や資格

- オンラインコンテンツ(Udemy、YouTube、Voicyなど)

- 初心者向けの書籍(例:『アーユルヴェーダ実践BOOK』『生命の科学』)

知識を深めることで、日常の“選択”に迷いがなくなり、自分に合った方法が見つかりやすくなります。

まとめ:体・心・生活すべてを整える、アーユルヴェーダ的な夏の知恵

アーユルヴェーダでは、自然と調和しながら暮らすことを何より大切にしています。夏という季節は、太陽の力が最も強くなるとき。私たちの体も心も、外の世界と呼応して火のエネルギー「ピッタ」が増えやすくなります。

ピッタが過剰になると、消化の乱れや肌荒れ、イライラ、不眠など、日々の暮らしの質を下げるさまざまな不調が現れやすくなります。しかし、アーユルヴェーダの智慧を日常に少しずつ取り入れることで、そのバランスを整え、涼やかで穏やかな夏を過ごすことができるのです。

たとえば、

- 起床・食事・就寝リズムを見直すこと

- ココナッツウォーターやスイカなど体を冷ます食材を取り入れること

- ミントウォーターやハーブオイルを使ったセルフケアを習慣にすること

- 怒りや不安を感じたときは、呼吸法やハーブティーで心を整えること

こうした小さな実践が、体と心の安定につながります。無理なく、できることから始めるのがアーユルヴェーダ流。日々の中で「なんとなく不調…」を感じたときこそ、自然のリズムに立ち返るサインかもしれません。

ぜひこの夏、自分自身の体質や感覚に耳を傾けながら、アーユルヴェーダ的な過ごし方を取り入れてみてください。きっと、これまでとは少し違う、心地よい夏を感じられるはずです。

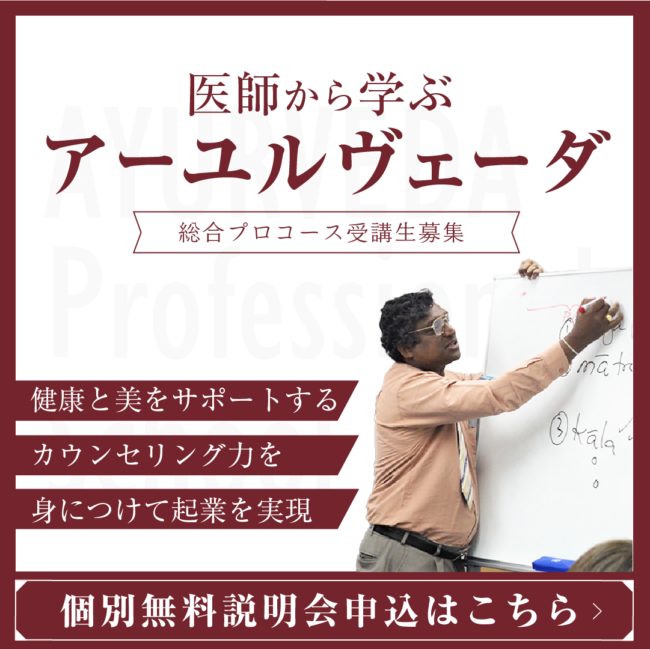

無料個別説明会で、“あなたにとっての学びの生かし方”がわかります

英国アーユルヴェーダカレッジでは、個別での無料説明会も開催されています。

「今の私に、必要な学びなのか?」「仕事や家事と両立できる?」といった不安も、やさしく丁寧に相談にのってくれます。

また、オンライン受講や週末クラスも用意されており、無理なく続けられる柔軟な学び方が選べるのも魅力です。

本気でアーユルヴェーダを学びたい方へ

総合プロコースの詳細はこちらからどうぞ

>>総合プロコース

★プロフェッショナルなアーユルヴェーダセラピストの育成

★1年間510時間の本格的なカリキュラム

★アーユルヴェーダを深く学び、もっと健康で美しくなりたい

★セラピストとして多くの人の健康と幸福に貢献したい

★サロンを開業して、自分の自由な時間で仕事をしたい

★現状のスキルと掛け合わせてカウンセリングの質を高めたい

こんな皆さまの学びを徹底サポートします。

アーユルヴェーダの独自のオイルマッサージ法タイラヴィマルダナが学べるのは 日本国内では本校のみとなります。

入学をご検討の方は、山田泉校長の無料説明会にいらしてください。

個別無料説明会の詳細はこちらからどうぞ

>>山田泉の個別無料説明会

リアルな受講生の声はこちら

ライター&編集担当

東京都出身。気になることはすぐ確かめたくなる好奇心旺盛のヴァータ体質。

misaki 記事一覧へ

コロナ禍での体調管理をきっかけにアーユルヴェーダに出会う。自律神経の乱れやPMSなど、それまで悩んでいた不調にも対処できることがわかり、学びを深める。知識が増えるにつれ体調を崩すことが激減。身体が弱いと思っていたがセルフケア不足だったことに気づく。

現在は自分の体の変化を楽しみながらアーユルヴェーダを実践中。

おだやか、ていねい、マイペースな人生を送ることが目標。

英国アーユルヴェーダカレッジ56期卒業

アーユルヴェーダビューティーセラピスト/ライフカウンセラー